東高Topics

「総合的な探究の時間」最終発表会が行われました

2月12日(水)、2学年による「総合的な探究の時間」の総まとめとして、最終発表会を実施しました。生徒たちそれぞれが1年間かけて探究してきた内容とその結果について、パワーポイント等にまとめてプレゼンテーションを行いました。生徒たちは、互いの発表を興味深く聞き入っていました。この発表会は1年生も見学し、次年度につながる有意義な時間だったようです。

以下は、生徒の振り返りアンケートからの抜粋です。

・「探究の授業中は正直何のためにやっているのかわからなかったが、振り返ると自分と向き合えたり、浮かんできた疑問を追求することの楽しさを感じられる良い授業だったと思えた」

・「一つの視点から疑問を見るのではなく、多角的な視点で見る大切さを知った」

・「気になったことについて、ただインターネットで答えを調べるのではなく、自分で実験してみたり資料を探しに関連施設に訪れてみようと思えるようになった」

保護者アンケート結果を公開しました

学校評価のページに、保護者アンケートの集計結果を公開しました。

東高だよりNo145発行

父母と先生の会のページに、東高だよりNo145をアップロードしました。

美術部がさっぽろ雪まつりに参加しました

昨年に続き、美術部がさっぽろ雪まつりスノーオブジェコンテストに参加しました。本校美術部員の1,2年生合計17名が参加しました。

今年は、昨年のティラノサウルスから打って変わり『干支になりたかった猫』というタイトルで猫とヘビを制作。17名で細部まで丁寧に作り上げました。今年は残念ながら入賞できませんでしたが、今年の反省を生かし、来年もまたがんばろうと気持ちを新たにしています。

第45回白鵬旗争奪高等学校剣道大会

2月8日(土)・9日(日)に千歳市開基記念総合武道館で第45回白鵬旗争奪高等学校剣道大会が行われ、男子10名、女子2名が参加しました。この大会は、男子5人制、女子3人制の北海道唯一の勝ち抜き試合の大会です。8日(土)は練習試合と開会式、9日(日)は試合が行われました。男子の部ですが、Bチームは1回戦で北星大附属高校と対戦し、相手の先鋒に連敗しましたが、大将・三戸一輝選手(1年)が3人を抜き返す大健闘をみせました。最後は相手の副将に敗れましたが、善戦しました。Aチームは、1回戦で恵庭南Bチームと対戦し、一進一退の攻防が展開され、大将同士の戦いとなりました。延長戦までもつれ込みましたが、最後に大将・近藤颯選手(2年)が見事な返しドウを決め、勝利しました。続く2回戦は旭川工業と対戦し、この試合も接戦となりましたが、副将・平野翔選手(2年)が相手の大将に出ばなメンと返しドウを決め、快勝し、大将を残して勝利を収めました。続く3回戦では強豪・札幌第一Aチームと対戦し、残念ながら敗退してしまいましたが、最後まで粘り強く戦いました。女子の部では、旭川商業の選手1名との混成チームで出場しました。1回戦は札幌丘珠と対戦し、先鋒・江口結愛選手(1年)が見事な粘りを見せ、引き分けにもちこみ、最後は大将同士の戦いとなりましたが、大将・川野桜子選手(2年)が素晴らしいコテを2本決め、勝利しました。2回戦では強豪・北海道栄Aチームと対戦し、敗れましたが、男子同様、最後まで諦めずに戦い、健闘しました。今年度の大会はこれで終了となりますので、今年1年間の大会を振り返り、3月の練習試合・遠征を経て、5月の春季大会・国民スポーツ大会予選会・高体連支部大会につなげていきたいと思います。最後になりましたが、2日間、選手の送迎・応援に来ていただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

【出場選手(敬称略)】

男子の部

Aチーム 先鋒・福井響時(2年)、次鋒・小笠原煌生(1年)、中堅・神野大翔(2年)、副将・平野翔(2年)、大将・近藤颯(2年)

Bチーム 先鋒・成田昂生(1年)、次鋒・霞本蓮(1年)、中堅・井上璃久(1年)、副将・杉村駿斗(2年)、大将・三戸一輝(1年)

女子の部

先鋒・江口結愛(1年)、中堅・小玉ありす(旭川商業1年)、大将・川野桜子(2年)

第13回『鳳雛杯』争奪高等学校剣道錬成大会

1月26日(日)、札幌東陵高校で第13回『鳳雛杯』争奪高等学校剣道錬成大会が行われ、男子3名、女子1名が出場しました。この大会は、高校から剣道を始めた生徒を対象にした大会で、学年別・男女別の部門で3者予選リーグの後、決勝トーナメントが行われました。高校1年生男子の部には2名が出場しました。井上璃久選手は、予選リーグ初戦で見事なメンを決めて、1本勝ちを収めました。2戦目は時間内に勝敗が決まらず、引き分けとなりました。同リーグの最終戦で2本勝ちを収めた選手に惜しくも本数差で敗れ、残念ながら決勝トーナメント進出とはなりませんでしたが、最後まで戦い続けた姿は大変立派でした。霞本蓮選手は、予選リーグで豪快なメンを決め、2勝をおさめ、決勝トーナメント進出を果たしました。決勝トーナメントでもその勢いのまま勝ち上がり、高校1年生男子の部で見事優勝をおさめました。本当に素晴らしい試合でした。おめでとうございます。高校2年生の優勝者との間で争われた『鳳雛杯』をかけた決定戦では惜しくも敗れましたが、その健闘ぶりに観客から大きな拍手が送られました。高校1年生女子の部に出場した江口結愛選手は、予選リーグ初戦から気迫あふれる試合を展開し、引きドウを2本決め、勝利しました。続く2戦目でもコテ・メンを決め、決勝トーナメントに進出し、準々決勝でも見事勝利を収め、3位入賞を果たしました。高校2年生男子の部に出場した杉本駿斗選手は、予選リーグ初戦で上段の選手と対戦しましたが、堂々とした構えから攻め続け、相手が打ち終わった後を追いかけて、見事なメンを決め、勝利を収めました。続く2戦目でも思い切りのよいメンを決め、最後は練習で磨いてきた引きドウで勝利を収め、決勝トーナメント進出を果たしました。迎えた決勝トーナメント準々決勝でも強敵相手に1本を奪い、3位入賞を果たしました。昨年度、入賞まであと一歩届かなかった悔しさをバネにこの1年間努力してきた成果が発揮された素晴らしい試合でした。優勝・入賞を果たした皆さん、本当におめでとうございました。2月には全道規模の大会が控えていますので、これからも練習に励み、さらに成長することを期待しています。最後になりますが、休日にもかかわらず、応援に駆けつけていただいた保護者の皆様・剣道部の皆さんに感謝致します。本当にありがとうございました。

海外研修レポート⑧

いよいよ帰国の日です。生徒一人一人がホストファミリーとお別れをしてスタディーセンターを出発しました。空港までの道のりで、ダウンタウンとスタンレーパークを散策し、たくさんの思い出を胸に日本へと帰ってきました。

この経験を、今後のキャリアにいかしてもらえればと願っています。

海外研修レポート⑦

いよいよ全員集まっての研修も最終日です。今日は午前中にスタディーセンターの近くにあるArchway Community Serviceを訪問しました。ここは移民の手続きをサポートしたり、移民や難民がカナダの生活に適応できるようにするため、教育や就職などのサポートをする施設です。スタッフの方から、施設ではどのようのことをしているのか、移民や難民の現状など色々と説明をしていただき、それぞれの探究テーマについて深く知ることができました。

午後は、一人一人が自分のテーマについて、これまでリサーチしてきたことをプレゼンテーションしました。現地で調査したことやホストファミリーや講師から学んだことを取り込み、より充実した内容に仕上がりました。Closing Ceremonyでは一人一人Certificationを手渡され、感謝の意味を込めて、メッセージカードを渡し、BC州の州花がハナミズキということで、ハナミズキを合唱しました。

明日1日は、それぞれがホストファミリーと過ごしてプログラムも終了します。それぞれが良い思い出を作ってもらいたいと願っています。

海外研修レポート⑥

今日はコキットラムにあるBC Christian Academy High Schoolを訪問し現地の高校生との交流を行いました。昨年度も訪問した高校で、今年度も暖かく受け入れてくれました。授業に参加し、一緒にランチタイムを過ごしたり、学校全体のアクティビティーに参加し、相互の交流を深めることができました。

海外研修レポート⑤

今日はブリティッシュコロンビア大学(UBC)に訪問しました。午前中はUBCの学生と小グループに分かれて、それぞれ会話を楽しんだ後、各グループで敷地内を散策しました。カフェテリアで昼食後、現地でCOCONAMAというチョコレートの店を経営している千綿さんから講義を受けました。移民としてカナダに渡り、お店を経営した経緯や、移民として海外の生活に必要な心構え、チョコレートの作り方など熱く語っていただき、参加生徒が今後の進路選択をするのに大変参考になりました。実際にチョコレートも美味しく試食させていただきました。

海外研修レポート④

今日はバーナビーにある日系センターを訪問しました。展示物を見学したあと、昨年に引き続き移民コンサルタントの松下さんを講師にお招きしました。松下さんのこれまでの経歴やコンサルタントの仕事、移民になるにはどうしたら良いのかなど説明をしてもらいました。

カナダでの政策も少しづつ変わってきているようで、今後のカナダの移民政策もどうなるか大変興味深いものです。

生徒も、それぞれの研究テーマに関する質問をして、とても有意義な時間を過ごすことができました。

海外研修レポート③

充実した週末をホストファミリーと過ごし、全体研修の再開です。

今日はStevestonへのフィールドワークを行いました。こちらは多くの日本人が移住してきたところで、日系人の歴史について多くのことを学ぶことができます。ジョージア湾缶詰工場見学、博物館、村上ハウスなどを見学し、当時の日系人の生活の様子について深く学ぶことができました。

フィールドワークを終え、スタディーセンターへ向かう帰路では、アメリカ国境沿いにある0アヴェニューを通って帰りました。一歩向こうはアメリカという状況に興奮を隠すことができないようでした。

海外研修レポート②

今日からスタディーセンターでの研修が始まりました。

マグリッド先生とニコル先生の2人のティーチャーガイドが研修を担当してくれます。また、同世代の9名のバディーも研修に参加し、色々と研修のお手伝いをしてくれました。

午前中は2つのグループに分かれて、ホームステイで必要な英語表現やカナダの通貨について学びました。

カナダでの充実したホストファミリーとの生活を送るためにも、今日学んだ表現をどんどん利用してもらいたいものです。

ランチ休憩を挟み、午後は5ピンボーリングをプレイしました。ピンが5本しかなく、ボールも砲丸くらいの大きさしかないので、思ったより難しいゲームでした。バディーと一緒にプレーをすることで、相互の交流を深めることができました。

週末はそれぞれがホストファミリーと過ごします。良い思い出を作ってもらえればと思います。

海外研修レポート①

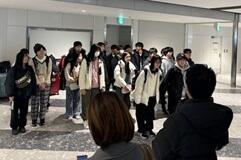

新千歳空港での出発式を終え、21名の参加生徒が期待と不安を胸にバンクーバーへと出発しました。

羽田で乗り継ぎをし、大きな遅れもなくバンクーバー国際空港へと到着しました。

到着時のバンクーバの天候は小雨、気温は7℃で、北海道と比べるとそれほど寒さを感じることはありませんでした。

空港よりバスに乗って、カナダの景色を堪能しながら、ホストファミリーの待つスタディーセンターへと移動しました。

スタディーセンターでは、ホストファミリーの暖かい笑顔に迎えられ、期待と不安を胸にそれぞれの家庭へと向かうのでした。

ESS部 英語ディベート全国大会出場

12月21日(土)22日(日)、ESS部が岡山市で行われた「第19回全国高校生ディベート大会in岡山」に出場し、初日は4試合、2日目に2試合、全国の強豪校と戦いました。論題は”Resolved:That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan" 「日本政府は、原子力発電所をすべて廃止すべきである。是か非か」で、難しい論題にも関わらずチームが団結して戦っていた姿は素晴らしかったと思います。この大会で学んだことを大切に、今後の学校生活で生かして行きたいと思います。応援ありがとうございました。

全校集会「校長講話」

12月23日(月)、休業前の全校集会が行われました。

多くの生徒が全国大会及び全道大会に出場しました。校長先生から「おめでとう」と表彰状が手渡されました。

また、校長講話では新しく策定したスクール・ミッション及びスクール・ポリシーについて生徒に説明し、みんなで一体となって東高をシンカ(進化・深化・真価)させていこうとお話しがありました。そして、最後に共通テストに向けて頑張っている3年生に向けて熱いエールを送りました。

キャリアトーク2

12月20日(金)、本校卒業生の田村菜穂美様をお迎えし、2回目の「キャリアトーク」が開催されました。

田村様から、環境と健康についてのデータサイエンスの世界について、ご自身の研究を踏まえた視点から「知の最前線」を熱く語っていただきました。

参加した生徒からは、疫学の奥深さや具体例を交えてデータを取るということの大切さについてとても理解できたと述べていました。

次回は来年1月28日(火)を予定しています。

キャリアトーク

12月16日(月)、本校卒業生の渡邊史郎様をお迎えし、「キャリアトーク」が開催されました。

将来、医療で活躍したい1・2年生に向けて、ご自身の経験をもとに「医療」で働くことの「やりがい」について熱く語っていただきました。

参加した生徒からは、ますます「医師」になりたい強い意欲を持つことができたと述べていました。

(なお、渡邊史郎様の高校時代の担任は、本校の須藤克志校長先生です。)

本校図書局の取組が紹介されました。

北海道教育委員会の広報誌「地学協働」で、本校図書局の取組が紹介されました。

広報誌「地学協働」No.26(令和6年11月発行)

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/132270.html

入学者選抜実施要項を公開

「本校の入学者選抜」のページに全日制課程及び定時制課程の入学者選抜実施要項を公開しました。